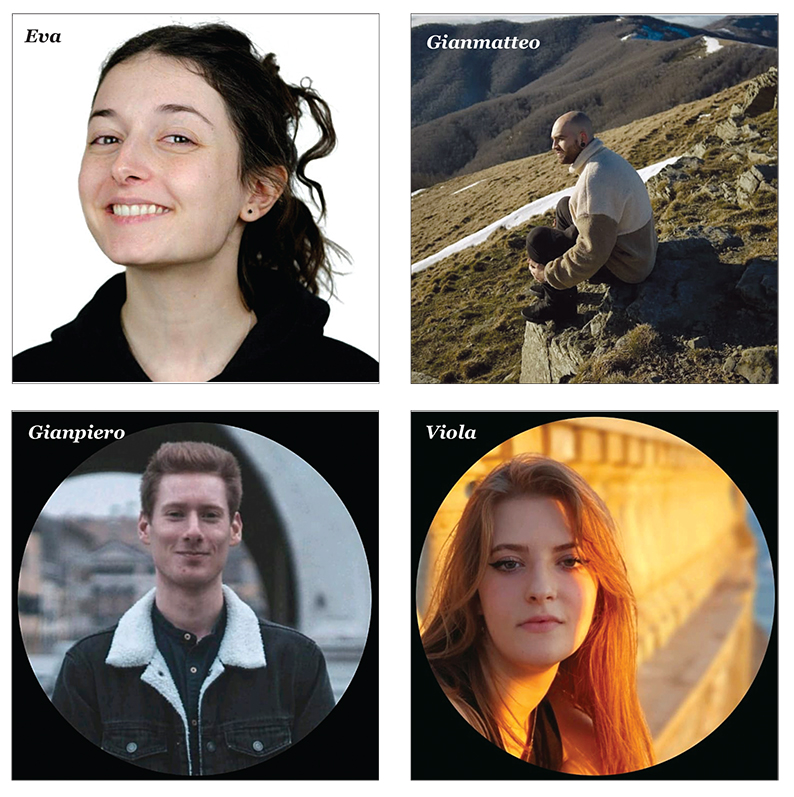

di Gabriele Versari – Esattamente venti anni fa, la redazione di CASENTINO2000 pubblicò in un articolo l’intervista ad un quindicenne casentinese, Luca Grisolini, il quale all’epoca si era appena iscritto ad ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani). Il colloquio ebbe lo scopo di rapportare il ruolo dei giovani alla commemorazione del 25 aprile, visti i sessant’anni trascorsi dalla liberazione dal Nazifascismo. Oggi, che di anni ne sono passati ottanta, si è voluto ripetere l’esperimento, ma stavolta aumentando il numero e la varietà degli intervistati. Ai nostri microfoni si sono infatti prestate e prestati Eva (graphic designer), Viola (cameriera), Gianpiero (studente universitario) e Gianmatteo (operaio metalmeccanico), quattro giovani casentinesi tutti nati nel 1999. La finalità dell’incontro è stata quella di riflettere sul significato di tale ricorrenza e sulle implicazioni che la stessa comporta nella realtà odierna, ormai legata ad un mondo ultra-digitalizzato.

Che valore ha, dal vostro punto di vista, celebrare il 25 aprile e chi sono a vostro parere i partigiani? Eva: «Ora che vivo a Bologna, percepisco il 25 aprile come un giorno di grande festa, un giorno “felice”. Nel corso della giornata la città è in fermento, le vie e le strade sono un fiume in piena, soprattutto nei luoghi storicamente legati alla Resistenza. In Casentino la ricorrenza è meno sentita, almeno da parte mia e del mio gruppo. Sono dell’idea che l’azione partigiana sia stata di fondamentale importanza per la liberazione del nostro Paese, sia militarmente ma soprattutto dal punto di vista sociale. Certamente, non tutta la popolazione italiana dell’epoca sosteneva i partigiani, ma tutti erano a conoscenza del loro operato e di quanto fosse influente nello scenario bellico».

Viola: «La figura del partigiano ha colmato un vuoto che sussisteva all’interno del contesto nazionale italiano durante la guerra. Era necessaria una forte presa di posizione da parte del popolo, ormai stanco di sottostare al dominio Nazifascista. Oggi occorre prendere spunto da quei civili contrastando ciò che non riteniamo giusto e ciò che ci opprime, sia individualmente sia collettivamente, difendendo l’Italia da gruppi e cospirazioni che non contemplano l’ideale democratico, tutt’oggi purtroppo presenti nel nostro Paese».

Gianpiero: «Vedo il 25 aprile come una data fondamentale per la nostra storia. Provo una sorta di fascino riflettendo sui discorsi dei nostri concittadini negli anni successivi alla fine della guerra fino al termine della Prima Repubblica. Si percepisce quanto il sentimento collettivo legato a tale ricorrenza fosse allora enormemente più diffuso di quanto non lo sia oggi. Infatti, a causa sia di una società più fluida e individualista, che della cosiddetta “fine delle ideologie” determinata da un maggiore benessere generale, stiamo assistendo ad un fenomeno di disinteressamento da parte dei giovani verso le vicende della Resistenza e la politica in generale».

Gianmatteo: «Il disinteresse è generato, a parer mio, dai politici stessi, che ad ogni tornata elettorale sembrano presentarsi con l’unico scopo di acquisire il maggiore consenso possibile, invece di portare avanti i propri ideali. Assomigliano a influencer assetati di like e di visibilità più che a rappresentanti di determinati valori socioculturali. Tale dinamica è presumibilmente derivata dal cambio di paradigma che ha subito la comunicazione, che da analogica è passata ad essere in gran parte digitale. Dunque, il disinteresse è sì da imputare ai giovani, indifferenti alle vicende politiche, ma anche ai rappresentanti stessi, i quali sembrano essersi totalmente snaturati rispetto al passato per adattarsi alle logiche comunicative e informative odierne. Tutto ciò genera un astensionismo pericoloso, che favorisce quasi sempre le forze politiche più estremiste».

Riprendendo le parole di Viola, ad oggi l’ideale e l’ideologia fascista rappresenta nuovamente un pericolo? Viola: «L’idea che il fascismo non esista più è fuorviante. In numerose inchieste giornalistiche, effettuate anche all’interno di gruppi politici di estrema destra, è emerso chiaramente come anche tra i più giovani permanga un sentimento nostalgico verso il ‘Ventennio’».

Gianmatteo: «Se alle ultime elezioni nazionali, in un paese come la Germania, un movimento di estrema destra ottiene un quinto dei consensi totali è chiaro che sussista un problema, che per adesso può essere combattuto e arginato poiché si tratta comunque di un embrione. Non bisogna dimenticare, però, come andarono le cose all’incirca un secolo fa: le prime elezioni politiche a cui prese parte il Movimento dei Fasci di Combattimento furono un disastro per lo stesso, poi però tutti sappiamo com’è andata a finire. Quindi, la questione è sicuramente all’ordine del giorno, ma non si deve essere disfattisti o indifferenti, bensì consapevoli del fatto che la situazione possa eventualmente, e ci si augura il contrario, degenerare. Deve far riflettere il motivo per cui nel Paese che ha visto il più importante processo di epurazione – politica, sociale, culturale – dopo i fatti della Seconda Guerra Mondiale, ci si ritrovi ad avere un risultato elettorale quanto mai inatteso (ma non troppo, visto lo spettrometro politico internazionale odierno), dove una buona parte dei votanti sceglie deliberatamente di optare per il partito che rimanda maggiormente a quelle istanze politiche ormai da tempo dimenticate».

Eva: «Com’è già asserito da Gianpiero, in una società in cui imperversano l’individualismo e l’isolazionismo più assoluti, certi rappresentanti della destra possono far leva su determinati elementi propagandistici quali la paura del diverso e la necessità di imputare ad un capro espiatorio la colpa di questa o quell’altra emergenza. L’esempio dell’immigrazione clandestina è lampante: il cittadino, sommerso dal precariato lavorativo, è spaventato dalla possibilità che il proprio lavoro passa essere sottratto da chi arriva ‘da fuori’, perciò tale tipologia di argomentazione attecchisce facilmente».

Celebrare il 25 aprile e i partigiani rimane tutt’oggi un tabù per una certa fazione politica nel nostro Paese. Ciò deriva dal fatto che sia mancato un corrispettivo italiano rispetto a quello che in Germania è stato il Processo di Norimberga? Eva: “Mi viene a mente un tema assai controverso: quelle delle foibe. Non mi esimo dal definirla una tragedia immane, ma spesso viene strumentalizzata dalla destra, soprattutto estrema, per scagionare il fascismo e per vittimizzare i suoi cultori. Tale controversia è solo una delle tante conseguenze della mancanza, dopo la Seconda Guerra Mondiale, di una vera e propria epurazione nel nostro Paese. Non ci sono state grosse ripercussioni per la maggior parte dei gerarchi del regime. Il potere che aleggiava all’interno del contesto politico dell’epoca e l’appoggio agli alleati verso la vittoria finale della Guerra scagionarono diversi uomini chiave della stagione politica dittatoriale. Ciò ha fatto sì che oggi si metta in dubbio l’effettiva buona fede dei partigiani. Spesso, nel dibattito sul ruolo dei partigiani, questi vengono definiti assassini più che valorosi civili che hanno contribuito alla liberazione del Paese».

Viola: «Non mi spiego perché tutto ciò che è legato alla cultura partigiana, come il celeberrimo inno “Bella Ciao”, debba essere per forza additato come un rimando all’estrema sinistra, quando coloro che si impegnarono nella guerra di liberazione erano appartenenti a diverse fedi politiche, a dir la verità tutte fuorché quella fascista stessa. In tal senso, è chiaro come, in Italia, una definizione precisa di chi era dalla parte giusta non sia mai stata effettuata. La tipica frase “ha fatto anche cose buone” è figlia di un sottotesto culturale mai chiarito, che oggi presenta palesi ambiguità».

La vittoria della destra in Italia deriva esclusivamente da tale fattore o ne esistono altri? Gianpiero: «Ritengo che l’opposizione parlamentare si stia attenendo ad un approccio alquanto inadeguato. Sono diversi anni che la sinistra trova nei diritti civili il tema principale della propria azione. Personalmente, li ritengo sì importanti, ma non al punto da lasciar perdere tutto il resto, compresi i diritti sociali che vedono nel lavoro e nella sussistenza economica il proprio cardine. Sono fermamente convinto che entrambe le famiglie di diritti debbano essere tutelate di pari passo».

È innegabile che sussista un divario esponenziale tra i giovani partigiani e quelli appartenenti alla nostra generazione, i cosiddetti “Gen Z”. Il principale fattore di divergenza è il futuro che ci attende: se per i primi ciò che sarebbe avvenuto dopo gli eventi della guerra sarebbe stato in ogni caso la cornice di uno scenario di maggiore benessere, oggi il futuro è incerto, soprattutto se si considerano le vicende internazionali (elezione di Trump, guerra in Europa e crisi economica globale). Quali speranze dovremmo coltivare? Gianmatteo: «È difficile trovare una risposta univoca alla domanda, poiché la stessa implica il fatto che non ci sia un’unica minaccia all’orizzonte, come poteva essere il Nazifascismo per i partigiani, bensì molteplici questioni che rendono il futuro a tratti spaventoso. Manca quell’ideale che porta ognuno di noi ad avere un’unica corrente di pensiero: di nuovo, siamo più individualisti, tendiamo ad essere maggiormente indifferenti verso la comunità. Sarebbe dunque complesso ingaggiare una battaglia per vincere le sfide che l’avvenire ci presenta».

Eva: «Per quanto mi riguarda, credo che un’iniziativa del genere sia realizzabile, adottando però strumenti differenti rispetto a quelli che hanno permesso ai partigiani di vincere la guerra. Occorre un rinnovato interesse per la comunità e per lo stare bene insieme. È vero, le prospettive future sono terrificanti in questo momento storico, ma riesco a rimanere abbastanza positiva poiché noto, sia all’interno delle mie cerchie sociali che nei social, la voglia di mettersi in gioco e fare gruppo tramite iniziative comunitarie e di reciproco aiuto. Percepisco che, in generale, le persone si stiano rendendo conto di quale futuro le attende se le cose non dovessero cambiare, e ciò le porta a mobilitarsi».

Gianpiero: «Sono sia ottimista sia preoccupato. È sotto gli occhi di tutti che la storia si ripete e, come un secolo fa, stiamo affrontando un momento di grande crisi internazionale. Dall’altro canto, però, ribadisco ciò che è stato asserito da Eva: mobilitarsi dal punto di vista civico e partecipativo è fondamentale per salvaguardare i singoli e la collettività. Vedo tale prospettiva come un metaforico antidoto ai veleni dell’individualismo e dell’isolazionismo prodotti dalla società moderna. Concludo sottolineando l’importanza dell’educare a e regolamentare l’utilizzo dei dispositivi digitali, poiché questi rappresentano inequivocabilmente il futuro dell’umanità».