di Anna Franca Rinaldelli – Non eravamo ancora dentro lo “stato nascente” della rivoluzione psichiatrica aretina che di lì a poco avrebbe travolto il vecchio Manicomio, con la sua lunga storia di ingiustizie e tutto il carico di sofferenze accumulato nel corso di quasi un secolo. Stavamo, però, preparando l’arrivo del nuovo corso con il nostro impegno politico, dentro la cosiddetta “cellula rossa” del manicomio aretino, impegno che si concretizzò anche con tre intere giornate di sciopero, che passammo dentro i peggiori reparti. Si consolidò in me, proprio in quei giorni, l’idea che essere dalla parte dei più deboli significa, anzitutto, accorciare le distanze: le tre nottate che avevo passato dentro il reparto “inquiete donne”, mi avevano spalancato una nuova finestra dalla quale potevo vedere un mondo mai visto fino ad allora e nuove possibilità da vivere. Penso che chi vuole esercitare un potere su altri esseri umani, non può avvicinarsi troppo ad essi.

Ma stare distanti non permette di sentire l’odore ed il sapore delle cose. Equivale a non conoscere o a conoscere secondo idee precostituite.

Il vero interesse verso l’altro implica una vicinanza, un’accettazione che comprende anche il “sentire l’odore e la consistenza della merda”, come diceva uno dei miei grandi maestri con una colorita espressione. Nel vecchio manicomio, prima che arrivasse il prof. Pirella con il nuovo corso finalizzato al rovesciamento istituzionale, le distanze erano grandi e ben studiate e pertanto, la vera conoscenza negata.

Alla chetichella e con la complicità di alcuni infermieri, andavo al reparto “inquieti uomini” che si trovava quasi in fondo a quel maledetto viale senza ritorno.

Lì visitavo Giuliano, un quasi uomo dalle sembianze di bambino. Proprio lì aveva compiuto i suoi 21 anni dopo una precedente “carriera” dentro un’istituzione per l’infanzia, iniziata sin dalla sua nascita. In manicomio, la diagnosi formulata era di tipo neurologico: “frenastenia ed epilessia”, ma il suo peccato era stato quello di nascere da una madre “immeritevole”. Al primo incontro formulai la mia diagnosi relazionale che così recitava: “tendenza alla litigiosità, a causa di una antica e persistente rabbia repressa e, soprattutto, danni da istituzionalizzazione dopo il primo vagito”.

Giuliano era figlio di “madre sordomuta e di padre n.n.”, così come si usava dire allora. Praticamente una genitrice senza parola e un padre inesistente, almeno per lui.

Era nato al Brefotrofio aretino, dove la madre era stata de-portata e nascosta per celare la sua maternità illegittima. Questo succedeva nei primi anni quaranta del secolo scorso. La madre era una giovanissima ragazza proveniente dalla provincia che, in solitudine, era in attesa del suo bambino. La giovane, ahimè, si era innamorata di un uomo sposato, già padre di due bambine e il frutto di questo fugace e clandestino amore era stato, appunto, il nostro Giuliano.

Dopo il parto la giovane donna non fece più ritorno al paese ma venne collocata, insieme al figlio, in un istituto assistenziale nelle vicinanze di Arezzo dove, oltre a crescere il piccolo, lavorava come domestica tuttofare in cambio di ospitalità e dove restò nascosta per anni.

Si scoprì molto più tardi che questo rifugio segreto, non era poi tanto segreto e che la nascita di Giulio, detto Giuliano, divenne ben presto nota, almeno per alcuni, nella valle da cui la madre proveniva rivelandosi, in fondo, un vero e proprio segreto di Pulcinella. La cosa fece scalpore, non solo a causa della cultura stigmatizzante, ma anche per altri elementi significativi. L’handicap da cui la donna era affetta e che nella sua comunità le aveva guadagnato l’appellativo di persona “infelice”, equivaleva ad una vera e propria stigmatizzazione di incapacità, compresa quella di diventare madre. Inoltre, la sua posizione di persona con handicap dentro una famiglia benestante, mal si conciliava non solo con le aspettative del gruppo, ma era stata vissuta anche come una vera e propria vergogna. Era radicata l’idea che il “peccato” di una peccatrice disabile, fosse cosa assai più grave di quello di una peccatrice sana. Ed infine l’altro peccato, quello di avere irretito in una relazione d’amore un “innocente” e retto padre di famiglia, impegnato come marito e come genitore di due legittimi figli.

Il perdono alla donna non fu mai concesso, né dalla sua famiglia, né dalla sua comunità e l’onta si allargò naturalmente al frutto del suo peccato.

Ma il perdono, le fu dato dal suo Giuliano. Giuliano che, nel nostro primo incontro fortemente voluto da lui stesso, mi raccontò la storia della madre e quindi la sua.

Lui non solo l’aveva perdonata, ma l’aveva amata e, a suo modo, protetta.

Il racconto del suo breve scorcio di vita mi colpì per diverse ragioni e, non ultima, che la sua narrazione non poteva essere quella di un insufficiente mentale, come era stato definito all’ingresso in manicomio. Giuliano descriveva e valutava con chiarezza la sua situazione ed esprimeva il dolore che portava dentro. Si ritrovò quindi, giovanissimo, internato coattivamente e definitivamente con un’ordinanza di pubblica sicurezza.

Lui che non risultava avere fatto del male ad alcuno, lui, che nonostante questo, venne ritenuto “pericoloso per sé e per gli altri e di pubblico scandalo” come un articolo della Legge del 1904 recitava. Lui non si spiegava tutto ciò e la sua protesta era vibrante e senza ombra di arrendevolezza.

Le autorità cittadine e provinciali, assieme ai degenti e agli operatori del nuovo corso psichiatrico, incontrano la cittadinanza in un processo dal basso inclusivo di tutti

Le autorità cittadine e provinciali, assieme ai degenti e agli operatori del nuovo corso psichiatrico, incontrano la cittadinanza in un processo dal basso inclusivo di tutti

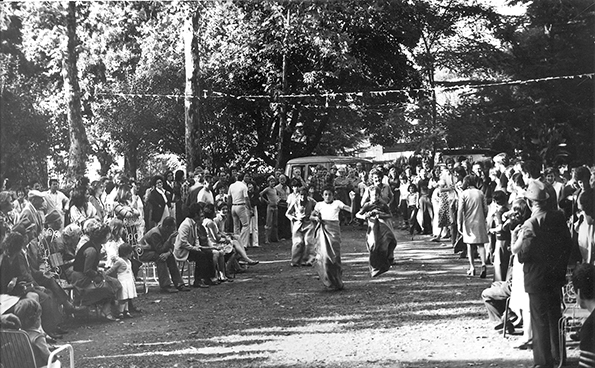

Nella foto di apertura, i Ragazzi della città, con i degenti egli operatori partecipano alla Festa dell’Amicizia, organizzata dall’ Ospedale Psichiatrico che si apre all’esterno

Si ritrovò quindi nel reparto “inquieti” dei “tetti rossi”, luogo che fu reputato più adatto dell’istituto assistenziale per minori dove era cresciuto e dove la sua presenza era divenuta scomoda, ingombrante, anche perché adulto.

A prima vista, mi era apparso come una persona scalpitante che sollevava una vibrata protesta contro la decisione adottata che l’aveva privato della libertà. Mi disse che, più volte, avevano usato mezzi di contenzione per tenerlo più tranquillo e che lui reclamava semplicemente i suoi sacrosanti diritti.

Chiedeva di andarsene da quel luogo, voleva incontrare il padre, voleva un lavoro e voleva farsi una sua famiglia, che avrebbe incluso anche sua madre rimasta senza di lui in istituto a piangerlo. E quest’ultima cosa era per lui la più inquietante. Giuliano, fin dal momento in cui aveva acquisito l’uso della ragione, aveva compreso che la “sistemazione” della madre nell’Istituto in cui era cresciuto, era stato un gesto di rigetto della sua famiglia per occultare la vergogna della maternità, ma anche un potente segnale di rifiuto del suo handicap.

Tutto doveva restare nascosto in un altro mondo.

Ma Giuliano voleva liberare se stesso e liberare finalmente sua madre.

Riuscì nell’intento pochi anni dopo con il nuovo corso psichiatrico, passando attraverso queste tappe: la sua dimissione presso la Pia Casa della città per un breve periodo; una veloce visita nella piccola valle dove la madre era nata e cresciuta e dove, con la mia intermediazione, incontrò il padre in cambio della promessa che il loro incontro sarebbe rimasto segreto. Nella stessa circostanza fece visita ai parenti facoltosi e questi, per guadagnarsi una fettina di paradiso e per alleviare qualche rimorso che, loro malgrado, non li aveva abbandonati, gli elargirono del denaro che sarebbe servito per emigrare in Svizzera dove, con gli opportuni agganci, aveva trovato un lavoro di manovalanza che gli avrebbe permesso di auto sostentarsi e riprogettare un futuro insieme alla madre.

Per un paio di anni lavorò e mise da parte un gruzzoletto e, ogni estate durante le sue ferie, venne in Italia a trovare sua madre per accertarsi che lei stesse bene e che volesse e potesse raggiungerlo in Svizzera. Queste fugaci visite includevano sempre una puntata nella valle, per una visita al padre e ai parenti materni, per dimostrare che lui era ancora al mondo in carne ed ossa e per ricordare a tutti che lui, volenti o nolenti, era parte di quella famiglia.

Era la sua piccola – grande rivincita.

Poi, prima di ripartire, non mancava di fare una lunga visita a me e ad Ivo, un infermiere che lo aveva trattato paternamente e dal quale si sentiva protetto.

Parlava a lungo con noi, facendo il pieno di consigli e di affetto e poi ripartiva alla volta della Svizzera. Questo andare e venire, durò qualche anno e poi ci comunicò che aveva compiuto il grande passo: la madre lo avrebbe raggiunto, convinta e felice di fare la cosa giusta.

E così fu. Vissero finalmente insieme anni pieni di serenità e normalità, in un paese straniero che li aveva accolti ignorando i loro trascorsi.

Ma questa beatitudine si interruppe in quella maledetta mattina di pioggia, quando la madre, come di consueto, decise di andare a fare un po’ di spesa nello stesso isolato. Giuliano fu chiamato poche ore dopo l’inizio della sua giornata lavorativa per prendere atto della sua morte. Un’auto che passava l’aveva travolta ed era morta sul colpo. Aveva lasciato per sempre da solo questo suo amatissimo figlio.

Era l’anno 1976 e l’intera equipe psichiatrica, ormai da due anni, aveva lasciato il manicomio per costruire i nuovi servizi per la salute mentale della zona aretina. Eravamo ormai immersi dentro la seconda grande sfida e l’avventura più importante: quella della costruzione dei servizi territoriali comunitari, alternativi alla vecchia istituzione.

Fui avvertita dalla direzione della Unità Sanitaria Locale, alla quale il Consolato italiano in Svizzera si era rivolto. Giuliano contava, anche in questa circostanza, su di me. In definitiva ero diventata la sua famiglia. Mentre ero alla ricerca di un aereo che mi portasse velocemente a Losanna, il Consolato mi avverti che Giuliano e la salma della mamma stavano partendo alla volta dell’Italia. Avevano trovato quindi, anche in questa circostanza, la stampella di cui pensavo avessero bisogno. Li attesi quindi in Italia e e li accompagnai nella piccola valle e cioè, là dove un tempo avevano sperato di vivere. Condivisi con Giuliano dolore e disperazione. Poi, compiuto il dovere della sepoltura, che aveva fatto riguadagnare alla mamma il diritto di stare nella sua valle, Giuliano ripartì alla volta della Svizzera.

Dopo pochi mesi mi giunse una sua lettera in cui mi comunicava che stava lasciando la Svizzera alla volta della Francia, dove aveva trovato un lavoro migliore. Volle distaccarsi da quel luogo divenuto di dolore e di perdita. Da allora Giuliano non si è più rifatto vivo. Con vero dispiacere non so dove si trovi, ma io continuo a sperare di vederlo spuntare all’improvviso nel mio orizzonte.

(tratto da CASENTINO2000 | n. 321 | Agosto 2020)