di Fiorenzo Rossetti – Durante i traslochi di casa si sposta mobilio e si rimescolano oggetti personali che ci accompagnano e che in qualche modo raccontano la nostra vita. È quello che è capitato ultimamente anche a me. Durante il trasloco sono riemerse, come in uno scavo archeologico, diverse, datate, pubblicazioni e riviste.

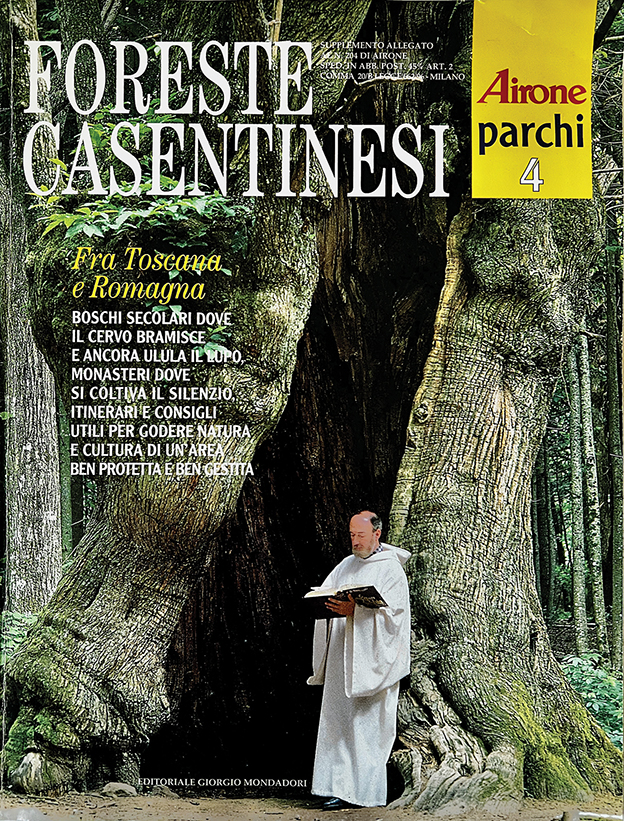

Un paio di queste, dalle pagine consumate dal passaggio delle dita, mi hanno fatto letteralmente sobbalzare, facendomi riassaporare gli albori della mia passione per le Foreste Casentinesi. Le riviste in questione sono di “Airone”, una pubblicazione che negli anni si è distinta, nel panorama dell’editoria italiana, per aver saputo sapientemente raccontare la natura e i territori del bel paese. Vittima del crescente disinteresse verso i temi ambientali e della cultura naturalistica (e cultura in generale!) e dell’avvento degli smartphone, la rivista ha cessato recentemente di essere editata.

Il primo numero recuperato risale al settembre 1992. Il Parco nazionale non esisteva ancora (la legge quadro delle aree protette è del 1991 e istituirà il Parco nel 1993). Al suo posto operava, sul versante Adriatico, il Parco regionale del Crinale romagnolo. L’articolo titolava “Un mare di verde a un’ora dal mare”. Un gioco di parole per sottolineare lo stupore del visitatore nel vedere un lembo di Romagna dai tratti sconosciuti, affascinante, wild, completamente all’opposto di come in maniera stereotipata questo territorio viene associato alle spiagge ripiene di ombrelloni.

Un luogo descritto come “Amazzonia di Romagna”, con un paesaggio che è il risultato di un cammino evolutivo fianco a fianco con l’uomo. L’allora presidente Valbonesi (poi primo presidente del Parco nazionale) raccontava la storia del Parco, come un Parco di storia, dedicato all’uomo e fatto per l’uomo. Non solo tutela naturalistica, ma anche legame e responsabilità verso i microcosmi delle culture montanare locali, a sottolineare l’importanza della protezione naturalistica dei luoghi al pari delle persone che vi abitano, precedendo le grandi novità introdotte nella norma sulle aree protette del ’91 (le norme precedenti tutelavano solo la componente biotica e geologica).

Altro numero è invece dell’aprile 1998 e il Parco delle Foreste Casentinesi stava muovendo i suoi primi passi. Dopo solo quattro anni effettivi di gestione veniva definito (a differenza di altri generati dalla stessa norma) come un Parco “partito col piede giusto”. Il successo di tutto ciò veniva associato alle capacità dei suoi dirigenti, che avevano avuto l’intelligenza di superare le rivalità e i campanilismi tra Regioni, Province e Comuni, facendo tesoro della buona esperienza del Parco regionale preesistente, della Comunità Montana del Casentino, dei territori Demaniali e del Corpo Forestale dello Stato.

E ancora si legge del senso di orgoglio ed entusiasmo nell’aver salvato una importante fetta di territorio ammantato di natura e di averlo consegnato alle generazioni future. L’entrata in funzione del Parco veniva descritta come un ambiente di frontiera, dove i coraggiosi politici e altrettanti funzionari, erano in prima linea con i conti da fare con agguerrite aziende agricole e un fronte compatto di cacciatori.

Il merito del successo della sfida dei primi anni di gestione veniva affidato ad una parola: coinvolgimento. È solo grazie al coinvolgimento nelle scelte, di sindaci, associazioni e cittadini, il dialogo costante e la partecipazione nelle decisioni, che si sono potuti avviare importanti programmi di protezione, divulgazione e sviluppo.

A distanza di ben 27 anni, l’attuale Parco appare su un palcoscenico tra luci e ombre. Forse in qualcuno brilla ancora l’entusiasmo che pervadeva i “padri fondatori” dell’area protetta, ma la partecipazione e il coinvolgimento nelle scelte gestionali dell’Ente appaiono concetti ben lontani da quei momenti. Sfoglio le pagine e vi riconosco in foto persone (amministratori, funzionari, ricercatori, volontari e abitanti), qui giovanissime, che hanno contribuito in vario modo a far nascere, crescere, studiare, conservare e conoscere il Parco. A loro va il pensiero e la mia gratitudine. Che le nuove generazioni di amministratori, cittadini, professionisti e volontari, prendano spunto ed esempio.

I traslochi, malgrado la fatica che comportano, in fondo fanno bene. Rispolverare, attraverso oggetti, la nostra storia ci dà la possibilità di riappropriarci della memoria tanto cara e importante per farci ben muovere nel futuro.

Vorrei vedere rinascere la rivista “Airone” e leggere (e vedere foto) un bel articolo che racconta di uno straordinario luogo naturale tra Toscana e Romagna, in equilibrio tra uomo e natura, gestito in maniera partecipata da persone intelligenti e motivate (che magari hanno fatto un trasloco), che contribuiscono, in vario modo, alla continuazione dell’opera di tutela naturalistica e della cultura della montagna.

(La foto di “Airone” è del nostro collaboratore Andrea Barghi Goaskim)