di Marco Roselli – La Patata è originaria delle regioni andine dell’America centro-meridionale. E’ stata introdotta in Europa dopo la scoperta del “Nuovo mondo”, prima come curiosità botanica e poi come pianta alimentare. La coltivazione in Italia è iniziata ai primi dell’Ottocento, anche se la sua vera diffusione è stata successiva (fine del secolo).

La peronospora della patata e la grande fame in Irlanda

Si dice che la storia si ripete e speriamo che questo modo di dire non si traduca mai in un fatto reale, almeno per l’argomento affrontato di seguito; tuttavia, perché gli eventi catastrofici non accadano più, una componente fondamentale è la conservazione della memoria. La storia della patata, della Phytophthora infestans e della grande fame in Irlanda, parlano di fatti lontani nel tempo e nello spazio ed è vero che riguardano condizioni particolari, molto diverse rispetto alle condizioni agrarie del bacino del mediterraneo. Tuttavia, le attuali cronache belliche ci devono far riflettere, perché ci ricordano che l’autosufficienza alimentare dei territori, di una nazione, sono una questione di primaria importanza e non un dettaglio di cui occuparsi a tempo perso.

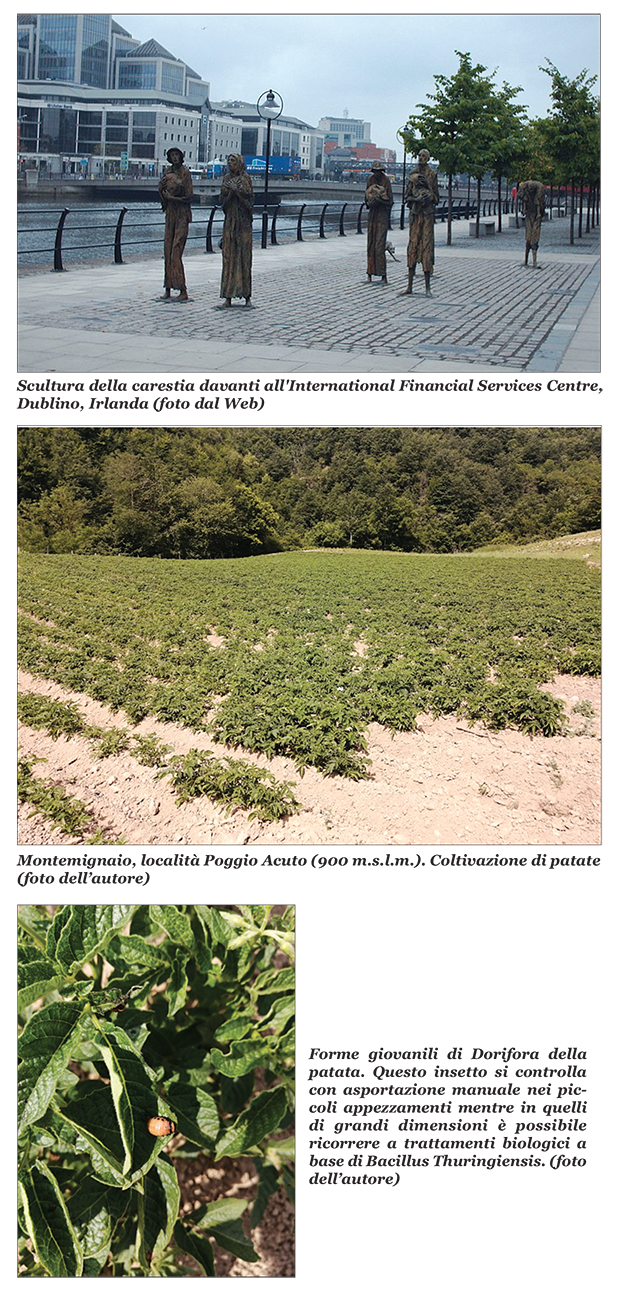

La Grande carestia irlandese (in irlandese: An Gorta Mór; inglese: The Great Famine, oppure The Great Hunger) è la definizione data ad una carestia che colpì l’isola d’Irlanda tra il 1845 e il 1849, causando la morte di circa un milione di persone e l’emigrazione all’estero di un ulteriore milione.

Le cause scatenanti la carestia furono molteplici, ma tra queste, fu soprattutto la sfortunata apparizione di una patologia delle patate causata da un fungo parassita, la peronospora della patata, che raggiunse il paese nell’autunno del 184,5 distruggendo un terzo circa del raccolto della stagione e l’intero raccolto del 1846.

La patata era giunta in Irlanda intorno al 1590. Nei successivi 80 anni la coltivazione era limitata ad alcune aree nel Munster, ma ben presto i contadini scoprirono che la coltivazione del quantitativo di patate necessarie per vivere richiedeva meno terreno rispetto ad altre colture. Ciò fece sì che la coltivazione della patata aumentasse considerevolmente lungo tutto il paese a discapito dei cereali che, tra le altre cose, difficilmente non garantivano una resa. Nel 1750 la patata era ormai ampiamente diffusa anche nelle altre province irlandesi. Nei primi anni del XIX secolo un terzo della popolazione contava sull’annuale raccolto di patate per poter sopravvivere. Quando si diffusero colture più richieste e redditizie come il lino o altri cereali (il cui prezzo aumentò di conseguenza), furono introdotti nuovi tipi di patate, in particolare il tipo Lumper, una patata ad elevata produttività. Nel 1700 almeno un pasto quotidiano dei contadini irlandesi consisteva di patate, mentre nel 1800 i pasti di patate erano due e nel 1840 erano diventati tre, per un consumo medio di circa 5–6 kg di patate al giorno per nucleo familiare.

La patata Lumper, riprodotta di stagione in stagione, riutilizzando parti delle stesse patate, aveva già dato avvisaglie della propria vulnerabilità a malattie come la Phytophthora infestans, agente parassitario comune anche alla pianta del pomodoro e della melanzana.

L’inverno del 1816 era stato particolarmente rigido e il raccolto era andato distrutto. Migliaia di contadini morirono in seguito alla denutrizione. La stessa cosa avvenne nel 1820 e si ripeté più volte nei decenni successivi. Nel 1845, come sopra accennato, si diffuse all’improvviso la peronospora la quale, oltre a danneggiare le foglie delle patate, riduceva i tuberi in un ammasso marcescente immangiabile. Nel 1845 andò perduto fra il 33% e la metà del raccolto e il prezzo delle patate raddoppiò nel corso dell’inverno. Una patologia simile si era verificata nel nord-America nella stagione precedente, perciò si suppone che l’oomicete fosse arrivato via nave, colpendo per prime le zone sud-occidentali del paese e diffondendosi poi nel resto dei territori, portato dal vento.

Certamente una storia triste e lontana che non ci riguarderà mai, eppure accaduta per un susseguirsi di sfortunati eventi e per la carenza di conoscenze circa quello che stava accadendo. Nelle condizioni attuali, fortunatamente, abbiamo gli strumenti per fronteggiare ogni tipo di avversità, se lo si vuole veramente.

La patata in Casentino

Agli inizi del XIX secolo la produzione di patate in Casentino fu fortemente incentivata da un editto lorenese che ne esortava la coltivazione allo scopo di ovviare alle carestie cicliche che erano solite colpire il Granducato di Toscana.

Circa la famosa patata di Cetica, notizie certe sulla sua diffusione risalgono invece ai primi anni del Novecento e sembra che tale varietà derivi da quella scozzese Red King Eduard, mentre recenti studi hanno dimostrato la sua appartenenza alla specie Solanum tuberosum subsp. tuberosum, molto simile ad altre tradizionalmente coltivate in Italia.

Il tubero presenta una forma rotondeggiante, globosa, pezzatura media ed epidermide liscia di colore rosso con occhi profondi di un rosso più intenso. La pasta è bianca, con grana fine e compatta, frequentemente dotata di venature rosa in corrispondenza delle cellule del cambio ed in prossimità dei germogli. La pianta è caratterizzata da fiori rosacei con sepali verdi rivestiti da pelosità bianca.

Nel secondo dopoguerra la rossa di Cetica aveva conosciuto un profondo declino perché era stata soppiantata da altre varietà provenienti dal nord Europa e dall’America, molto più resistenti agli attacchi virotici.

In tempi relativamente recenti un consorzio si è occupato di ricoltivare e commercializzare la patata rossa di Cetica con molto beneficio per il reddito dei produttori e contribuendo in modo sostanziale a far conoscere le specialità del territorio.

Tuttavia, in tutte le montagne del Casentino le patate di qualunque varietà si distinguono per avere ottime caratteristiche di qualità e conservabilità. Da Montemignaio fino alle pendici del Falterona per arrivare alla Valle Santa, le patate trovano terreni sciolti e temperature ideali che conferiscono ai tuberi sapori e versatilità culinarie eccellenti.

Note di coltivazione biologica

La patata si coltiva con soddisfazione in terreni sciolti posti in quota superiore a 400-500 metri ma in talune esposizioni può produrre bene anche a quote inferiori. Il tubero si avvantaggia di sostanza organica, compreso il letame, purchè ben maturo e distribuito alla lavorazione principale del terreno o alla coltura precedente. Successivamente, alla rincalzatura, possono essere distribuiti fertilizzanti organici i quali, avendo un basso titolo di azoto, non provocano un notevole eccesso vegetativo che andrebbe a discapito della tuberificazione. Per quanto riguarda le esigenze idriche giova ricordare che il terreno deve restare fresco, senza ristagni idrici, i quali provocano marciumi al tubero. In particolare, durante la fioritura il terreno non deve essere completamente asciutto ma deve essere garantita una moderata provvista d’acqua. I parassiti principali sono la peronospora della patata (Phytophthora infestans) una malattia crittogamica che si conserva nei residui vegetali infetti, compreso i tuberi immagazzinati. Per difendersi da questa avversità è bene effettuare alcuni trattamenti cautelativi a base di sali di rame, soprattutto durante i primi periodi vegetativi in concomitanza di piogge ed elevata umidità. Tra le altre cose è importante non portare in magazzino tuberi ammalati. Altro nemico piuttosto temibile è la Dorifora della patata crisomelide originario del Nord America, introdotto in Europa accidentalmente nel 1897, insediandosi definitamente a partire dal 1920.

L’insetto vive esclusivamente a spese delle solanacee. Come ospite d’elezione predilige la patata, ma risulta essere particolarmente soggetta agli attacchi anche la melanzana.

I danni maggiori sono cagionati dalle larve, voraci nei confronti di foglie, fiori, frutti, fusti e ramificazioni.

In appezzamenti di piccole dimensioni si può intervenire semplicemente asportando manualmente i primi adulti svernanti per distruggerli, tuttavia, in campi di maggiore ampiezza questa pratica diventa complessa e non risolutiva, anche per via delle successive ovideposizioni. Per una lotta biologica sono disponibili molti prodotti a base di Bacillus Thuringiensis, principio attivo biologico, da impiegare contro le forme giovanili.

Come conservare le patate

E’ molto importante conservare le patate in modo appropriato al fine di limitare le perdite di peso; impedire sia la germogliazione che lo sviluppo di malattie; preservare la qualità dei tuberi.

La buona conservazione dipende dalle condizioni del locale di immagazzinamento. La temperatura di conservazione ottimale è di 5-6°C. Temperature inferiori hanno l’effetto di produrre un’accumulazione eccessiva di zuccheri solubili (fruttosio, glucosio), responsabili dell’“addolcimento” dei tuberi.

E’ anche importante che i locali siano protetti dalla luce al fine di evitare l’inverdimento.

Inoltre i magazzini di conservazione devono essere ben ventilati in modo da permettere l’essiccazione dei tuberi appena introdotti, favorire la cicatrizzazione delle ferite ricevute alla raccolta, impedire la condensazione d’acqua sulla loro superficie.

Attenzione se la buccia diventa verde

L’eccessiva intensità luminosa può inverdire gli stati corticali.

Tale inverdimento è un inconveniente grave per i tuberi da mensa in quanto produce sapore amaro e presenza di solanina.

La solanina è un composto tossico presente nelle solanacee ed in particolare nelle patate, nei pomodori e nelle melanzane.

L’ingestione di elevate quantità di solanina provoca alterazioni nervose (sonnolenza), emolisi ed irritazione della mucosa gastrica.

Tortelli alla lastra

Tra le tante eccellenze gastronomiche della valle, dove è impiegata la patata, spicca il Tortello alla Lastra®, una specialità tipica delle montagne tra Romagna e Toscana.

A Corezzo la pro loco organizza annualmente la famosa Festa del Tortello alla quale partecipano migliaia di visitatori. La specialità è giunta alla ribalta nazionale essendo stata mostrata in varie trasmissioni televisive. (Dal 12 al 14 agosto 2022. Corezzo – Chiusi della Verna FESTA DEL TORTELLO ALLA LASTRA Info: Pro Loco di Corezzo, 338 3027194)

Bibliografia

– La difesa delle piante da orto

(Pollini, Edagricole)

Siti web consultati

– Wikipedia (la grande fame

in Irlanda)

– Agraria.org

– Corezzo.it – Tortello alla lastra