di Marco Roselli – ll suolo è una risorsa limitata. Il suo impoverimento e conseguente degrado non sono recuperabili se non nel corso di moltissimi anni. Occorrono fino a 1000 anni per formare circa 3 cm di terra fertile, mentre oggi l’equivalente di un campo da calcio di suolo è eroso ogni 5 secondi.

La degradazione del suolo rappresenta una grave minaccia per il pianeta, poiché dai suoli dipendono una serie di servizi ecosistemici fondamentali per il benessere umano, come la protezione dell’ambiente e della biodiversità, la tutela del paesaggio, l’architettura e i processi urbani, oltre alle attività agricole senza le quali non possiamo nutrirci. Il 95% del cibo globale viene prodotto direttamente o indirettamente dal suolo, e con il tasso corrente di erosione si stima che circa il 90% dei suoli sarà a rischio entro il 2050, con tutte le conseguenze che si possono immaginare per la sicurezza alimentare globale. In Italia, il 28% dei terreni coltivabili è andato perso negli ultimi 25 anni.

Senza un’inversione di tendenza potremmo perdere la totalità della terra fertile e coltivabile entro i prossimi 60 anni. Con questa nota introduttiva si apre il rapporto sul suolo 2023, tenutosi a Bergamo lo scorso 5 dicembre da Re Soil Foundation, la Fondazione che nasce per salvaguardare uno dei beni più importanti e allo stesso tempo sottovalutati del Pianeta: il suolo. Promossa dall’Università di Bologna, Coldiretti, Novamont e Politecnico di Torino, la Fondazione si pone l’obiettivo di dare impulso a un reale cambiamento a partire dalla tutela del suolo e dal concetto chiave di rigenerazione territoriale.

Lo scopo di questo articolo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli amministratori affinché le pianificazioni urbane, artigianali e industriali, siano realizzate solo quando effettivamente necessarie affinché rechino il minor impatto possibile. Il rapporto entra nel dettaglio di molteplici aspetti che influenzano la conservazione ambientale, quindi, cercherò di fare una sintesi che metta in evidenza gli elementi che più comunemente sono all’attenzione anche dei non addetti ai lavori. In particolare, a livello globale e particolare, la “fotografia” della salute del suolo si focalizza sui seguenti aspetti: 1) impermeabilizzazione e copertura artificiale; 2) dissesto idrogeologico; 3) tenore di sostanza organica nei suoli; 4) inquinamento.

Per ragioni di spazio e per agevolare il lettore prenderò in esame solamente i fenomeni legati alla impermeabilizzazione ed al tenore di sostanza organica dei terreni, nonostante che tutti gli aspetti siano tra loro interconnessi. Infatti, se ci fermiamo a riflettere è facile accorgersi come il primo punto può favorire il secondo, mentre il quarto contribuisce a peggiorare la qualità dei terreni e, più in generale, della nostra vita.

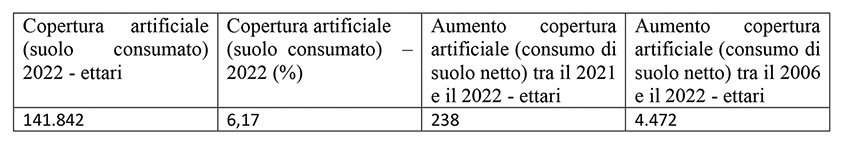

Impermeabilizzazione e copertura artificiale Gli ultimi dati mostrano come il consumo di suolo – ovvero la copertura artificiale di aree naturali o semi naturali – continui a crescere in Italia e che questa crescita, negli ultimi anni, si stia intensificando. Infatti, non solo il rallentamento iniziato nel 2012 anche a causa della crisi economica è ormai terminato, ma oggi si assiste a un’importante accelerazione che, nel 2022, ha portato alla trasformazione del territorio agricolo e naturale in aree artificiali su ben 77 km2, il valore più alto degli ultimi 11 anni, il 10% in più di quello registrato l’anno precedente. L’impermeabilizzazione rappresenta la principale causa di degrado del suolo in Europa, in quanto, comporta un rischio accresciuto di inondazioni, contribuisce ai cambiamenti climatici, minaccia la biodiversità, provoca la perdita di terreni agricoli fertili e aree naturali e seminaturali, contribuisce insieme alla diffusione urbana alla progressiva e sistematica distruzione del paesaggio, soprattutto rurale e alla perdita delle capacità di regolazione dei cicli naturali e di mitigazione degli effetti termici locali.

Un suolo non coperto da cemento e asfalto può incamerare fino a 3.750 tonnellate di acqua per ettaro. La differenza di temperatura estiva registrata al suolo tra aree a copertura artificiale rispetto a quelle rurali raggiunge spesso valori medi maggiori di 2°C nelle città più grandi, ma può arrivare a superare i 5°C. La copertura artificiale del suolo è arrivata al 7,14% del territorio nazionale. La media UE è del 4,2%. Ma in Lombardia, Veneto e Campania, tre delle aree più fertili del Paese, si supera già il 10% di impermeabilizzazione.

La Toscana

Il Casentino Se valutiamo il Casentino, nell’arco di trenta anni, osserviamo come le coperture permanenti e le impermeabilizzazioni sono aumentate, con differenze tra comune e comune, mentre il comparto agricolo si è contratto. Sostanzialmente la valle fino ad Arezzo mantiene le proprie peculiarità, anche perché, purtroppo, i comuni montani soffrono il decremento demografico ed è più facile che dei terreni restino incolti anziché cementificati. Ciò non vuol dire che non si debba far meglio, anche in termini di qualità delle urbanizzazioni, soprattutto se sono previste delle opere a verde, spesso sopportate come un fastidioso onere a carico delle ditte appaltatrici. Non dovete dirci quanti alberi pianterete ma quanti riuscirete a farne sopravvivere.

Tenore di sostanza organica nei suoli e desertificazione Ai primi del novecento si stimava che la sostanza organica media nei terreni italiani fosse intorno al 4%. Nei tempi attuali, con la forte contrazione degli allevamenti e quindi con la carenza di letame, spesso non raggiungiamo il valore dell’1,5%. Questa carenza costituisce un grave problema perché senza sostanza organica umificata non si ha attività microbiologica e quindi la crescita delle piante è scarsa o comunque non adeguata alle proprie potenzialità genetiche. Tuttavia, anche in presenza di uno sviluppo e di una produzione – senza un equilibrato livello di tutti gli elementi necessari alla nutrizione – non si consegue una produzione di qualità (scadente valore biologico dell’alimento), oppure i vegetali sono maggiormente vulnerabili agli stress di natura biotica e abiotica. In oltre 3.000 analisi dei terreni effettuate dai Servizi di Sviluppo Agricolo per i quali lavoro da oltre 30 anni, solo in una piccola parte abbiamo riscontrato valori superiori all’1,5 % di sostanza organica, ciò significa che abbiamo a che fare con suoli poveri di questa fondamentale matrice della vita. Deve essere tenuto presente che la FAO ritiene che il processo di desertificazione interessi tutti quei suoli con un contenuto in carbonio organico inferiore all’1%, corrispondente a circa l’1,7% di sostanza organica. Senza sostanza organica e con il solo apporto dei fertilizzanti chimici si arriva ad una “sterilità” dei suoli che non può far altro che fornire alimenti di basso valore nutrizionale.

La sostanza organica del suolo è la più importante riserva di carbonio organico del Pianeta, maggiore di quello immagazzinato nella biosfera e nell’atmosfera. La sostanza organica ha un ruolo chiave nell’ecosistema terrestre, accumulandosi prevalentemente negli orizzonti più superficiali dei suoli e favorisce la presenza di organismi viventi e la biodiversità. Pertanto, essendo il ruolo del carbonio organico del suolo vitale per il funzionamento di questo ecosistema e quindi per la sua fertilità, una sua ulteriore diminuzione avrebbe conseguenze gravi sulla filiera della vita. Questo è uno dei motivi per cui oggi si parla così diffusamente di tecniche che possano favorire i processi di sequestro di carbonio organico nei suoli, ovvero forme di carbonio organico particolarmente stabili nei confronti della mineralizzazione. I processi che portano al sequestro del carbonio organico nel suolo si aprono attraverso il trasferimento di CO2 atmosferica nella biomassa vegetale e la conseguente conversione della biomassa in carbonio organico stabile, attraverso la formazione di complessi organo-minerali.

Pertanto, il sequestro del carbonio nel suolo si basa naturalmente sulla fotosintesi operata dalle piante per effettuare la fase iniziale della “rimozione” del carbonio dall’atmosfera. E’ dunque palese che gli alberi devono esserci e dove non ci sono devono essere piantati! Questi processi sono particolarmente rilevanti in ambiente forestale. Tuttavia, oggi, possiamo puntare ad aumentare la capacità di sequestro di CO2 sfruttando anche i sistemi agricoli che utilizzino pratiche agronomiche denominate carbon-farming capaci di favorire la stabilizzazione del carbonio organico presente nei residui colturali nel suolo sotto forma di sostanza organica. Non esiste una pratica di gestione universale per aumentare il sequestro di carbonio organico del suolo, ma, in generale, gli stock di carbonio organico possono essere migliorati da: a) pratiche che favoriscano l’apporto di carbonio organico al suolo b) riducendone il tasso relativo di perdita (come CO2) attraverso la mineralizzazione.

Si tenga presente che a fine 1800 (agli inizi dell’era industriale), la concentrazione di CO2 in atmosfera era di 280 ppmv (parti per milione di volume); di 330 ppmv a fine anni ’80 e di circa 420 ppmv nell’agosto del 2023, con un trend sempre crescente. Le principali cause di tale incremento sono da ricercarsi al cambiamento di destinazione d’uso dei suoli, che comporterebbe un aumento di emissioni annue stimate in 1,6 miliardi di tonnellate e all’utilizzo di combustibili fossili per 5,5 miliardi di tonnellate.

Nel marzo 2017 si è svolto a Roma presso la FAO, il Simposio Globale sul carbonio organico, nel quale si metteva in guardia contro i colossali impatti negativi per l’ambiente e le società umane se i massicci serbatoi di carbonio intrappolato nei suoli del Pianeta (stimati in almeno 1.500 miliardi di tonnellate) venissero rilasciati. Come noto, c’è più carbonio nel solo primo metro di suolo del pianeta di quanto non sia presente nell’atmosfera (770 miliardi di tonnellate) e in tutte le piante terrestri messe insieme, foreste incluse (550 miliardi di tonnellate). Una delle comunicazioni più significative del Simposio diceva: «Se non riusciamo a mantenere le nostre terre come serbatoi di carbonio, temo tutte queste discussioni e i negoziati per il contrasto ai cambiamenti climatici saranno stati vani e non possiamo permetterci di trascurare una risorsa che potrebbe essere una nostra preziosa alleata contro questi fenomeni estremi» Come a dire che gli incontri che si sono succeduti nel corso degli anni a livello mondiale potrebbero sortire effetti modesti se non ci prenderemo cura del suolo seriamente.

Le biomasse Nell’agricoltura “moderna”, a livello globale, gran parte degli elementi assorbiti dalle piante e inglobati nelle sostanze organiche destinate all’alimentazione umana e animale non ritornano al terreno come elementi organici in quanto, detti alimenti sono consumati lontano dai suoli (luoghi) di produzione. Partendo da queste osservazioni si sottolinea come il riutilizzo agronomico di biomasse di scarto, ricche in carbonio organico, rappresenta oggi uno dei migliori strumenti per apportare al suolo le quantità di carbonio organico necessarie a mantenere o migliorare la propria fertilità e funzionalità.

Potremmo dire che l’uso di biomasse organiche di varia origine e dei nutrienti in esse contenuti per la fertilizzazione dei suoli risponde ai principi basilari dell’ecologia. La fertilizzazione organica può essere uno strumento valido per invertire la rotta del depauperamento dei suoli, ma deve essere assolutamente inserita in un contesto sostenibile che permetta alle aziende di restare competitive a livello economico. Non avrebbe senso puntare sull’aumento di sostanza organica dei suoli se poi le aziende andassero fuori mercato costringendole alla chiusura; le matrici fertilizzanti, pertanto, devono essere a buon prezzo.

In provincia di Arezzo, avere un termovalorizzatore che produce compost di qualità a partire dagli scarti organici, rappresenta una risorsa strategica per fronteggiare la perdita di sostanza organica dei terreni, contrastare i cambiamenti climatici e sostenere il sistema agricolo. Sull’inquinamento non mi dilungherò, anche perché molti fenomeni sono evidenti a tutti, basti ricordare che durante il periodo di chiusura a causa del Covid, l’aria delle regioni maggiormente inquinate del nostro Paese si era ripulita.

L’importante è che rimaniamo onesti nelle valutazioni a riguardo dei cambiamenti climatici, in quanto, continuare a incolpare le scorregge delle mucche serve solamente a sviare l’attenzione rispetto alle reali cause dei problemi e ad incentivare torbidi progetti come quelli dei cibi sintetici sottoposti a brevetti. Nel periodo di serrata sopra ricordato, infatti, le mucche non andarono in ferie.